学术路上一路绿灯,UICer的硬核精进史

北师港浸大(UIC)的博雅教育倡导“体验式学习”,启发学生心智、塑造个性,注重师生间紧密的互动。不少UICer毕业后选择走上学术道路。回顾他们的精进历程,大多始于实验探索和对专业领域的兴趣。

●UIC 2021届(高中毕业于南平一中)

食品科学与工程专业

●新加坡国立大学

食品科学与人类营养学硕士在读

●获新加坡国立大学

食品科学与工程博士录取

去年,尚是UIC准毕业生的姚玥莹以第一作者身份在著名国际期刊Food Chemistry上发表了一篇SCI论文《新资源食用油的化学成分和健康促进作用的新见解》【推荐阅读:U秀 | 姚玥莹:给自己的毕业礼物,一篇SCI论文】;今年,还在读硕的她,已经收到新加坡国立大学食品科学与工程博士的录取通知书,并获全额奖学金。她对即将到来的博士生涯和研究方向充满了期待。

姚玥莹大二时开始接触实验,对做实验的兴趣由此萌生。硕士期间,她跟着导师做了一个营养学临床实验,对相关课题产生了很大的兴趣,并决定跟着这位导师继续做博士研究。

姚玥莹发现,硕士课程里的一些营养学知识其实在本科已有所接触。UIC的英语教学、小组作业、口头报告(presentation)等教学特色让姚玥莹感觉几乎“无缝衔接”国外的学习。

姚玥莹(左一)在UIC毕业时与同学留影

兴趣是最好的老师,找准了感兴趣的食品营养方向,姚玥莹便把大部分精力投入到做实验和学习相关课程上来。她把行程安排得紧凑而充实:早上8点到下午3点在学校的实验室做实验,下午稍作休息和调整后,晚上6点到9点便投入到理论学习课中。相比起本科时努力提高学业成绩,姚玥莹认为研究生更重要的是把原有的知识应用到实验里,找到自己感兴趣的领域。

硕士在读期间,姚玥莹对未来是否读博曾一度纠结。她主动联系了本科时的老师徐宝军教授和胡美怡博士。徐教授对姚玥莹的学术能力给予了充分的肯定,并鼓励她继续读博,胡老师则让姚玥莹思考几个问题,从而判断自己是否对科研真正感兴趣。经过考量后,姚玥莹下定了决心继续读博。

从本科开始,姚玥莹就和老师们保持良好的沟通,遇到问题总能从老师那里得到建议和帮助。“UIC的老师们都乐于分享读研究生的经历,也非常重视学生未来的发展。所以在我拿到硕士offer和博士offer时,都请教过老师们的建议。”姚玥莹说。

以第一作者身份发SCI论文

周一帆(高中毕业于厦门外国语学校)

食品科学与工程

毕业去向:新加坡国立大学食品科学与营养硕士专业录取

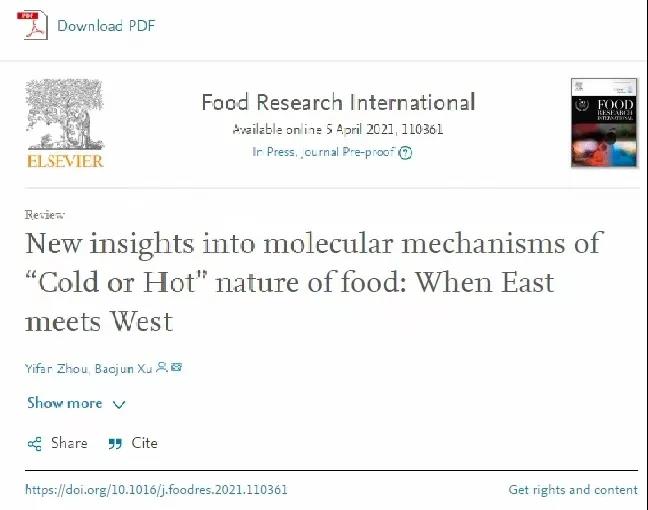

2021年,周一帆以第一作者身份在食品科技和工程技术方面的国际知名期刊Food Research International在线出版论文《有关于食品寒热性的新见解:当东方遇见西方》,这也是周一帆第一次发表SCI论文。食品科学与工程专业课程主任徐宝军教授为论文通讯作者。

该论文收集了近20年来在PubMed、Google Scholar、Science Direct等流行数据库中有关冷热性的研究,发现寒热性作为中医学食物和中药的重要特点,不仅与矿物质、水、碳水化合物、脂类、氨基酸等化学成分相关,而且与能量代谢、炎症反应、氧化反应、免疫反应、细胞生长和增殖等生物效应密切相关。此外,本文还进一步提出了食物和中药的寒热性新的可能性:即通过调控细胞信号通路NF-κB和MAPK对炎症反应产生不同生物学效应。进一步的研究需要考虑生物效应和化学成分之间的整体联系。

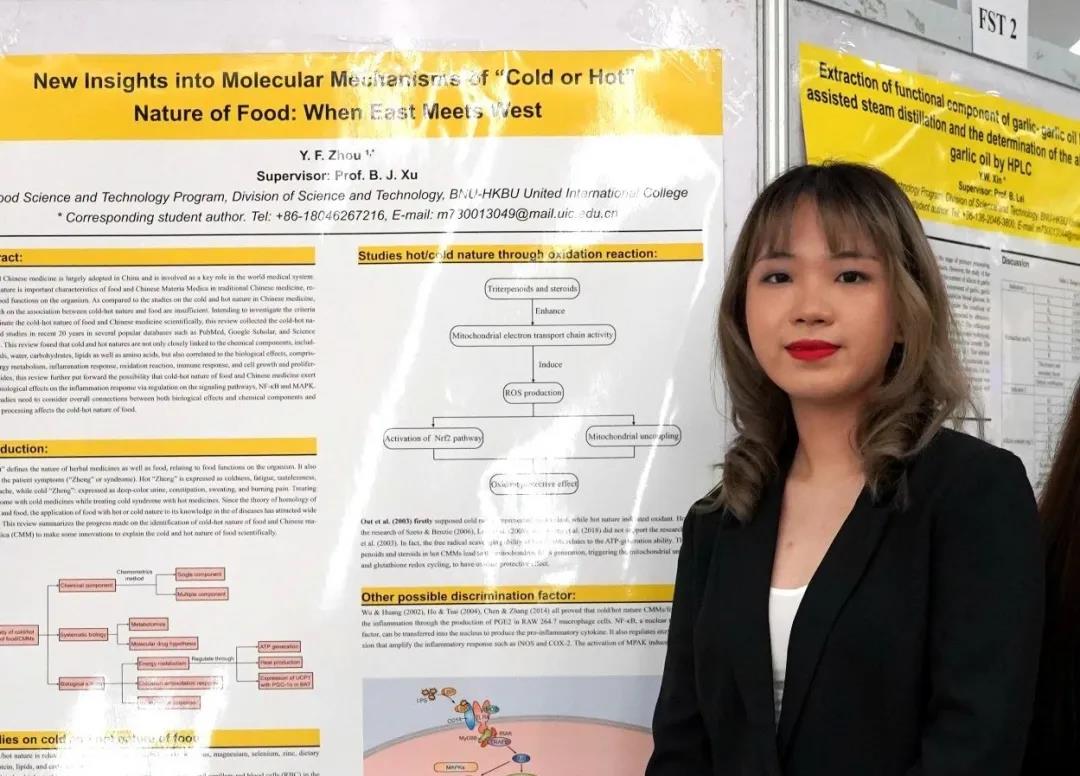

周一帆论文在理工科技学部海报展上展出

得以成功发表SCI论文,周一帆认为离不开四年英文教学打下的深厚的英文写作基础,更离不开专业课程的学习和训练。“食品材料科学、产品开发、毒理学等理论知识,让我对食品这个学科有了更深入的理解,并确定了自己感兴趣的学术方向,为未来的深造打下了坚实的基础。而生物和化学等实验课程也让我具备了娴熟的实验操作和撰写学术文章的能力。”周一帆说。

大四下学期,周一帆还完成了另一篇有关膳食皂苷抗癌分子信号通路的综述,目前正在给食品专业期刊投稿。

16级北师港浸大(UIC)陈晓枫同学的故事(高中毕业于泉州第五中学)

在UIC,我遇到了很多有想法的同学,大家有着独立思考的能力、开阔的视野,不把自己局限于固有思维中。在这里,我也遇到了很棒的老师,他们鼓励学生表达出自己的想法,我喜欢这样有趣的思想碰撞。

大学对每个人来说,意义不同。对北师港浸大(UIC)2016级电子商务与资讯系统管理的陈晓枫来说,大学意味着成长。在这里,她看到了自己的价值,也认识到了自己的不足,她明白了责任,也学会了合作和独处。毕业季,她获得了新加坡南洋理工大学知识管理专业研究生录取通知书。

来自福建的陈晓枫被北师港浸大多元化的教育环境所吸引,高考填报志愿时选择了UIC。然而,从这里开启的大学生活并非一帆风顺。陈晓枫原本是一个不善于表达自己的人,她还记得,进入大学后第一次做presentation(口头报告)时,她因为表达能力欠缺没有取得理想的成绩而颇受打击。虽然她一直坚信,做的事要比说的话多,但她逐渐意识到当今社会表达能力的重要性。而UIC正好给了她磨练的机会。

为了让自己不再怯于发声,刚开始时,陈晓枫会把presentation的每一字都背下来,一字一句地记,多加练习。经过一次次锻炼,她变得更有自信,也不再怯场。大一暑假,陈晓枫在香港和同学们一起参加了The Case商业案例比赛并获得了冠军。

大二时,陈晓枫向学弟学妹分享学习经验

“UIC真的提供了很多让学生展示的机会,如果能把握住每一次机会,进步一定是很明显的。我觉得自己在一次次的锻炼中增强了语言表达能力,至少更加愿意去尝试。这是我父母也可以感受到的变化。”

在陈晓枫看来,北师港浸大是一个鼓励学生发出自己声音的地方,老师的鼓励,身边同学勇于展现、优秀自信的样子,都很让陈晓枫触动。“在UIC,我遇到了很多有想法的同学,大家有着独立思考的能力、开阔的视野,不把自己局限于固有思维中。在这里,我也遇到了很棒的老师,他们鼓励学生表达出自己的想法,我喜欢这样有趣的思想碰撞。”

四年里,有很多让陈晓枫印象深刻的第一次,第一次做presentation因为太紧张说话结巴;第一次在茶话会上给学弟学妹分享经验;第一次参与慈善公益活动,作为珠海外来工困难家庭助学项目组的一员,她所看到和听到的一切,都深深地触动了她。

大学里,陈晓枫印象最深刻的一门课是专业课Electronic Commerce(电子商务),任课老师柴俊毅博士并没有完全按照书本里的内容讲,而是常带领学生探究国内外企业以及电商平台背后的故事和发展史,这对陈晓枫影响深刻。在日后的学习中,她也习惯从多个角度去看待商业事件,从事件的背后寻找成功或失败的原因。

陈晓枫在奖学金颁奖典礼上与汤涛校长合影

除了学会表达自己,大学里,陈晓枫也逐渐学会了倾听自己的声音。她从大三开始坚持写日记,用文字记录思考,从而帮助自己做出选择。倾听自己的声音,并不是一件简单的事,需要克服独处带来的孤独感,但陈晓枫认为,人应该想明白对自己来说什么是最重要的,并且勇敢地去追求心中的目标。

因为疫情,这学期陈晓枫没有回校,她想念在校园里最平凡的日常,还有曾经与同学们一起为了目标努力或为彼此排忧解难的日子,这些时光对她来说弥足珍贵。

陈晓枫想对学弟学妹说,大学四年快到让人措手不及,凡事要做好准备,机会总是留给有准备的人。大学是最适合了解自我和发掘潜能的阶段,在四年里要多思考、多尝试,了解想要前进的方向,然后勇敢地向目标前进。

后记:

“电子商务与资讯系统管理专业EBIS专业首届共有23名毕业生,虽然规模不大,但是每个学生身上都展现出严谨勤奋的学风,优秀强大的协同合作能力,以及对于推动商业创新的信心和激情。”该专业课程主任翁祉泉博士说道。

翁祉泉博士(前排中)与返校的学生合影

截至目前,该专业全部学生已确定升学和就业去向。计划出国深造的学生已获新加坡南洋理工大学、香港城市大学、华威大学等世界知名高校研究生专业录取,选择就业的同学将入职育碧、宝能、特斯拉等企业,也有同学选择自主创业,成立文化传媒公司。

据翁祉泉博士介绍,该专业主要培养学生“技术+管理”的综合能力;另一方面,又以商业竞赛、案例讨论、企业调研、项目合作等多样化的教学模式,鼓励学生创造性地把这些技术手段和实际的商业应用场景和产品创新结合在一起。电子商务与资讯系统管理专业毕业生所具备的专业背景和综合能力被市场广泛认可。